Il 10 Marzo del 1799 viene ricordato come l'assedio di Modugno da parte di un contingente di Sanfedisti che attacca Modugno, della Repubblica Napoletana, ma viene respinto. È una ricorrenza molto sentita in quanto legata all'apparizione della Madonna Addolorata che salvò la città dall'attacco nemico. La nostra rivista, nel febbraio 1982, ha pubblicato un interessante contributo sull'argomento, a firma del prof. Raffaele Macina, che si ripropone per la sua completezza di contenuti e riferimenti. A seguire il canto popolare - "U Nevendanove" - con la traduzione in calce a ciascuna strofa.

Buona lettura [mp]

Nuovi Orientamenti, anno IV, n. 1 – febbraio 1982

Per la ricorrenza del 10 marzo abbiamo voluto pubblicare questo bellissimo canto popolare che in modo molto sintetico e con rappresentazioni figurate di autentica poesia illustra gli eventi di quella tragica giornata del 10 marzo 1799, quando Modugno subì un tentativo di assalto da parte dei carbonaresi e abitanti di altri comuni limitrofi.

In questo modo vogliamo come rivista non soltanto dare un contributo alla conoscenza del nostro passato, ma soprattutto ricollegarci alle nostre tradizioni storiche e popolari per una loro reale comprensione finalizzata alla riappropriazione di quei contenuti che noi riteniamo indispensabili per ristabilire una identità culturale e storica della nostra città.

Il canto popolare «U Nevandanove» è ormai ignoto ai molti e soltanto qualche vecchietta ricorda la sua musicalità malinconica, ma dolce. É un vero peccato che qui possiamo presentare solo il testo del canto, perché molto del suo valore artistico, della sua serena solennità si perde quando lo si dissocia dalle sue note. La melodia di questo canto provoca in chi lo ascolta un rassicurante atteggiamento di tranquillità e quasi di sicurezza interiore e manifesta una coralità popolare di convinzioni e di partecipazione che, sia pure per un attimo, ti solleva dalla atomizzazione del nostro vivere quotidiano.

I primi versi ci presentano subito la figura di un cantastorie che si presenta per quello che è: non un poeta, né un ignorante (terragne), ma soltanto un uomo di buon senso (de buène sendeminde) che con umiltà chiede un po’ di attenzione perché possa narrare un vero evento storico. E il popolo, incapace com’è di leggere e cosciente di poter apprendere qualcosa soltanto dal cantastorie e non dagli intellettuali del tempo, si raccoglie con curiosità intorno a lui.

Dopo la sua presentazione il cantastorie comincia subito la narrazione degli eventi storici: l’assalto del 10 marzo, operato da tanti piccoli paesi (le tanda paisotte che s’eran aunì erano Carbonara, Ceglie, Loseto, Bitritto, Bitetto, Valenzano, Casamassima, Noicattaro, Gioia, Noci).

È forse qui opportuno ricordare che nel 1799 tutto il Meridione era diviso fra città che avevano aderito alla Repubblica Partenopea, instaurata a Napoli dai circoli illuministici col sostegno militare dell’esercito francese, e città fedeli alla monarchia e alla casa borbonica. Modugno insieme a Bari, Altamura e soprattutto alle città costiere della provincia, aveva aderito alla Repubblica Partenopea e pertanto era continuamente minacciata da quei paesi che invece continuavano a prestare la loro fedeltà ai borboni e a lottare per un loro ritorno a Napoli.

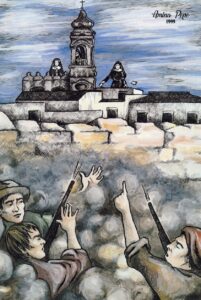

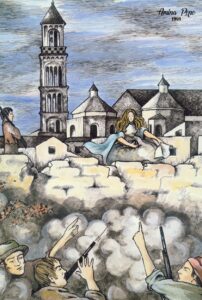

Il 10 marzo del 1799, quindi, gruppi armati provenienti dai paesi citati insieme a donne, vecchi e bambini, tentarono di assalire e punire la Modugno giacobina, ma soprattutto di fare il saccheggio della città per ricavarne un ricco bottino.

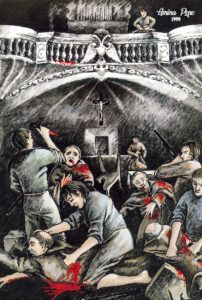

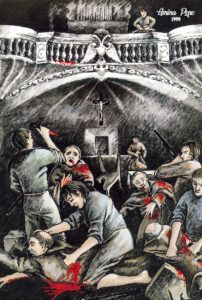

Il canto è assai preciso nella narrazione degli eventi storici che presenta: è vero infatti che il gruppo più numeroso degli assalitori era formato dai carbonaresi e che furono questi, con alcuni bitrittesi e bitettesi, a devastare il convento degli agostiniani.

È vero anche che nel convento degli agostiniani essi ammazzarono a coltellate quattro giovani conversi che erano rimasti lì, mentre tutti gli altri frati erano rifugiati nella città murata.

È anche vero che gli assalitori avevano un cannone, ma le cannonate che riuscirono a sparare furono sette e non quattro come dice il canto, ed è anche esatto che una di queste cannonate si conficcò in un palazzo di periferia a ridosso delle mura che si sporgevano sull’attuale via X Marzo; il canto individua lo stabile colpito nel frantoio (u trappite) che si trovava a capo della citata via e che fu poi abbattuto qualche decennio fa. Attualmente sul terreno del vecchio frantoio, i cui proprietari esercitavano la compravendita all’ingrosso di tutti i prodotti agricoli di Modugno, insiste la villa dell’ing. Zaccaro.

Infine è confermato storicamente che gli assalitori si radunarono intorno alle mura di Modugno in mattinata e che il tentativo di assalto si protrasse sino a sera inoltrata, perché, come gli stessi carbonaresi dissero poi, «li era mancata la munizione di polvere e di palle»

Se da una parte il canto si rifa agli eventi storici, dall’altra però non fa alcun cenno alle loro cause reali: non v’è alcun riferimento alla Repubblica Partenopea, ai Sanfedisti, all’anarchia del 1799, alle bande dei delinquenti, al governo repubblicano dell’Università di Modugno.

Esso presenta una situazione metastorica, si distacca cioè dal periodo storico dell’evento che vuole narrare, e illustra un fatto peculiare di Modugno che può anche non aver data o, il che è la stessa cosa, può essere collocato indifferentemente in un secolo qualsiasi c anche nel nostro secolo.

L’atmosfera dell’evento, quindi, non è scandita dal tempo, si adatta a tutti i tempi, è universale, eterna, non assoggettabile a principi e interpretazioni della ricerca dello storico, ed essa è tutta finalizzata a presentarci un fatto straordinario e miracoloso che sfugge a ogni tentativo di spiegazione razionale: l’apparizione della Madonna Addolorata, «de chedde ca mors ne volse liberaje», (di quella che ci volle liberare dalla morte), come dice il canto. E quel «ci » rafforza ancora di più l’atmosfera metastorica, eterna e perciò religiosa del canto: la Madonna Addolorata, infatti, non liberò soltanto i modugnesi del 1799, ma volle liberare anche «noi».

In questa atmosfera le motivazioni dell’evento storico diventano semplici e si colorano di moralità e di autentica religiosità popolare. L’assalto è opera dei carbonaresi che inspiegabilmente si «arrabià gondrì de li medegnise» (si arrabbiarono contro i modugnesi).

Questa semplicità popolare crea ancora la quarta strofa: «Le sa ce tutte u uavévene lu avvise», (Lo sai se tutti avessero avuto l’avviso), nessuno sarebbe stato ucciso c tutti si sarebbero salvati. I fatti non andarono così: la notizia dell’assalto la ebbero tutti, e non poteva essere che così, visto che gli assalitori incominciarono a radunar si dalle prime ore del mattino e l’assalto vero c proprio incominciò alle ore 14.00 e che ancora la devastazione del Convento degli agostiniani si ebbe a pomeriggio inoltrato.

Il tempo perché ognuno, quindi, trovasse riparo fra le mura della città vi fu, in realtà i quattro conversi uccisi furono costretti a restare nel convento, perché furono impegnati a farvi da guardia dai frati e dal priore che invece preferirono mettere la pelle al sicuro, rifugiandosi fra le mura di Modugno.

Il canto, però, ignora tutto questo che ovviamente non poteva essere inserito in quella atmosfera metastorica e di serena religiosità e presenta l’uccisione dei conversi come qualcosa dovuto soltanto alla fatalità, che assolve tutti e acquieta le coscienze. È questo un tipico atteggiamento della nostra tradizione popolare che tende sempre a porre una pace formale e un formale spirito di riconciliazione fra le diverse parti, rinunciando così alla ricerca di colpe e responsabilità.

Addirittura anche agli assalitori la quarta strofa attribuisce un formale senso del pudore: i carbonaresi uccidono sì i quattro conversi, ma non hanno il coraggio di consumare il misfatto davanti agli occhi vigili della statua di San Nicola che stava in una nicchia davanti a loro. Ed essi allora mettono un panno davanti al santo, che così non assiste al barbaro eccidio di quattro giovani seminaristi indifesi, e soltanto dopo aver compiuto questo atto di riverenza religiosa possono ammazzare.

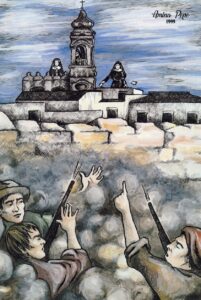

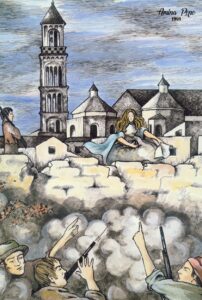

Ed ecco finalmente l’evento straordinario che dovrà essere raccontato ad un altro paese: l’apparizione della Madonna Addolorata. La Madonna appare sul muro del frappeto, dice il canto, e si alzava e si abbassava per invogliare quasi gli assalitori a colpirla e per attirare la loro attenzione su di sè, distogliendola dall’assalto della città. Qui la mentalità religiosa popolare crea una bella immagine: la Madonna, spesso presentata dalla cultura ecclesiastica come luce e perciò stella, raccoglie nel suo manto tutte le palle di fucile e di cannone e le trasforma in stelle, simboli di luce e di pace.

La cronaca di G. Saliani presenta l’apparizione della Madonna diversamente, affermando che i modugnesi furono «visibilmente difesi dalla Vergine Santissima, e da nostri protettori San Nicola Tolentino e San Rocco, come gli stessi nemici ne fanno fede» e che gli assalitori videro su un tetto proprio vicino a un punto debole delle mura «una Signora in bianca gonna, scapigliata, col fazzoletto alle mani, avendo a lato due guerrieri armati di fucile, che andavano dal lato del tetto all’altro, alle quali, e specialmente alla suppusta donna avevano tirate più e più fucilate, ne mai era loro avvenuto di colpirla, dicendole tali, e tante parole ingiuriose, che tremo a rammentarle, non che a lasciarle scritte».

Il canto presenta l’apparizione della Madonna come fatto certo, sul quale non è possibile avanzare alcun dubbio, al pari degli altri avvenimenti di quella giornata del 10 marzo, e qui la fermezza della fede popolare, ponendosi il problema di presenti e future critiche sul miracolo, vuole demolire ogni possibile dubbio, rifiutando con pacata fermezza la tesi di quanti vollero individuare in quella donna che si « alzava e si abbassava su quel muro » una vecchia fattucchiera (masciale).

Qui la forza della convinzione popolare è così corale che bastano poche parole per liquidare la posizione di quei pochi die, con fonato animo denigratorio, hanno osato mettere in discussione l’apparizione della Madonna Addolorata. Queste poche parole esprimono un distacco profondo dell’animo popolare da quei pochi che non sono tenuti in seria considerazione e sui quali il canto stende il manto dell’anonimato, (decèrene ca iève na vecchia masciale), che esprime il massimo del disprezzo e della differenziazione popolare.

I primi due versi dell’ultima strofa, infine, riecheggiano l’atmosfera tipica del partenio che, come è noto, era un componimento lirico tanto caro alla poesia greca destinato ad essere cantato da un coro di fanciulle in onore di una dea. Infatti il canto, rivolgendosi alle donne madri, le invita a mandare in chiesa le loro figlie nubili (vacandì), che qui svolgono il ruolo delle vergini del partenio, perché onorino e chiedano perdono alla Madonna per le colpe commesse da tutta la comunità modugnese.

C’è nella chiusura del canto la tradizionale convinzione popolare che interpreta un evento funestro, nel nostro caso l’assalto del 10 marzo, come conseguenza e giusta punizione divina dei peccati commessi. Le fanciulle modugnesi, quindi, chiedendo perdono e onorando la Madonna, svolgono un ruolo sociale e religioso utile a tutta la comunità, perché intercedono la continua protezione della Madonna su Modugno, allontanando così dalla città il ripetersi di eventi funesti nel futuro.

Altamente poetica, quindi, la conclusione del canto soprattutto per l’evocazione di temi classici che sembrano quasi voler essere confermati dal costrutto latineggiarne dell’ultimo verso (de chédde ca morse ne volse liberajei).

prof. Raffaele Macina

U NEVANDANOVE

A vu signure ci adénze me date,

u nevandanove ve vogghje fa sendì,

ce nan ire pe la Madonne Addelorate,

Medugne aveva sta tutt’abbattute.

A voi signori se mi date retta,

il novantanove vi voglio far sentir,

se non fosse stato per la Madonna Addolorata,

Modugno sarebbe stato tutto abbattuto.

Nan sonde ni puéte manghe terragne,

Gesù m’a date ne buène sendeménde,

Gesù m’a date ne buène sendeménde,

pe fa sendì la storie a chissa gende.

Non sono né poeta e neppure ignorante,

Gesù mi ha dato un buon sentimento,

Gesù mi ha dato un buon sentimento,

per fare sentire la storia a questa gente.

Nuje alle dèsce de marze furema assaldate,

e tanta paisotte s’ir an aunì,

gondrì de li medegnise si arrabbià,

scennì fescenne nande a le Carnalise,

e a Sanda Jestine forene le prime accise.

Noi il dieci marzo fummo assaliti,

e tanti piccoli paesi s’erano uniti,

contro i modugnesi si arrabbiarono,

andammo fuggendo davanti ai carbonaresi,

e a Sant’Agostino furono i primi uccisi.

Le sa ce tutte u uavévene lu avvise

e povere l’aide ci forene angappate,

e povere l’alde ci forene angappate,

se ne fescèrene suse come rabbiate.

Lo sai se tutti avessero avuto l’avviso

e poveri gli altri che furono presi,

e poveri gli altri che furono presi,

se ne fuggirono sopra come cani arrabbiati.

Sanda Necole jinda nu nicchie stève

e chi nu panne nande già chemegghiare,

e chi nu panne nande già chemegghiare,

’nge ne chendarene dèsce cherteddate.

San Nicola in una nicchia stava,

e con un panno davanti lo coprirono,

e con un panno davanti lo coprirono,

gliene contarono dieci coltellate.

E a nalde pajise u uavèvene ce rechendaje,

sendite chèssà storie quande jè pelile,

sparorene finghe a quatte cannenate,

facerene lu pertuse a lu trappite.

E a un altro paese avevano di che raccontare,

sentite questa storia quant’è pulita,

spararono fino a quattro cannonate,

fecero un buco al trappeto.

Na donne ca ’nge stave sopra quel mure

e chedde ca s’alzave e s’abbasciave,

e chedde ca s’alzave e s’abbasciave,

decèrene ca ieve na vecchia masciale.

Una donna che stava su quel muro

e quella che si alzava e si abbassava,

e quella che si alzava c si abbassava,

dissero che era una vecchia fattucchiera.

Guardate quande stèlle tène jinda lu mande

e chidde ièvene le palle ce recevève,

la Madonne le recevève cu mandesine

e quande pall’avève l’ammenave ‘nzine

Guardate quante stelle ha nel manto

e quelle erano le palle che riceveva,

la Madonna le riceveva col manto

e quante palle aveva le menava in grembo.

Da la matine stèttere fing’a la sère,

mo ’ngi’arrevaje lore de vindunore,

iunì che l’alde si la trascherrève:

ame fernute la menizione.

Dalla mattina stettero fino alla sera,

quando arrivò l’ora ventuno,

uno con l’altro parlava:

abbiamo finito le munizioni.

Vu donne ce tenite le file vacandì,

mannatele jinda la chièse a cercà perdone,

’nge stù Matra Marie Addelorate,

de chedde ca mors ne volse libèraje.

Voi donne se avete le figlie nubili,

mandatele nella chiesa a chiedere perdono,

ci sta Madre Maria Addolorata,

quella che dalla morte ci volle liberare.

Disegni Amina Pepe - Ricostruzione eventi del 1799

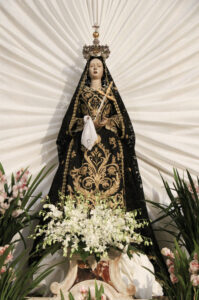

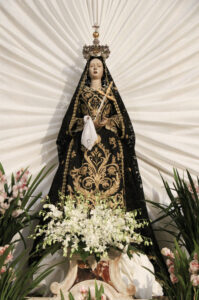

Altare dedicato a Maria Santissima Addolorata

Chiesa Matrice di Modugno